Pro dan Kontra Fatwa Haram "Sound Horeg"

Penulis: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (Pengamat hukum dan sosial)

Jendelakita.my.id. - Di awal bulan Muharam 1447 H, viral pemberitaan mengenai fatwa haram terhadap penggunaan "Sound Horeg" yang dikeluarkan oleh pimpinan sebuah pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Fatwa tersebut memunculkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung, tetapi tak sedikit pula yang menolaknya, terutama dari kalangan pemilik maupun pecinta hiburan sound horeg itu sendiri.

Kelompok yang pro terhadap fatwa tersebut menilai bahwa keberadaan sound horeg lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaatnya, khususnya bagi generasi muda. Mereka menyoroti kebiasaan berjoget yang berlebihan hingga melupakan diri, bahkan dalam beberapa kasus disertai penyalahgunaan zat adiktif terlarang. Sementara itu, pihak yang kontra berpendapat bahwa sound horeg justru dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya di sektor hiburan lokal.

Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang, penting untuk memahami kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam serta keterkaitannya dengan hukum positif di Indonesia. Secara etimologis, kata “fatwa” berasal dari bahasa Arab al-fatwa, bentuk jamaknya fatawa, yang berarti petuah, nasihat, atau jawaban terhadap suatu pertanyaan hukum. Dalam hukum positif, fatwa kerap dipadankan dengan istilah legal opinion (pendapat hukum), sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi.

Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa adalah penjelasan mengenai hukum syariat yang tidak bersifat mengikat. Makruf Amin juga membagi fatwa ke dalam kategori fatwa responsif (legal opinion) yang diberikan setelah adanya permintaan atau pertanyaan. Dari sisi kekuatan hukum, fatwa tidak bersifat mengikat, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti isi atau ketentuan dalam fatwa tersebut.

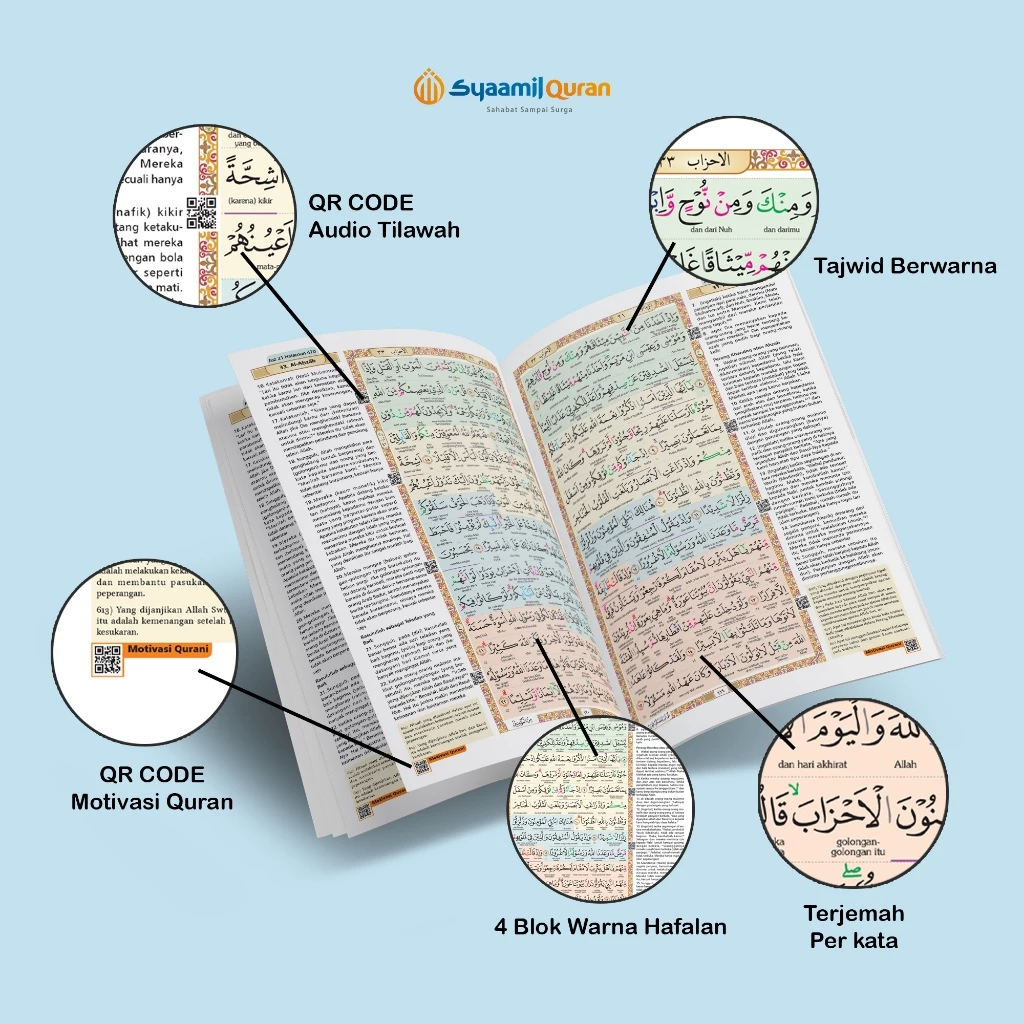

Dalam sejarah Islam, orang pertama yang dikenal sebagai mufti—yakni orang yang memberikan fatwa—adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakha’i (wafat 95 H), diikuti oleh Atha' bin Rabah (wafat 114 H), dan Abdullah bin Abi Nujaih (wafat 132 H). Praktik pemberian fatwa telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, jawaban atas pertanyaan umat diberikan langsung oleh Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan termuat dalam Al-Qur’an, atau melalui sabda Rasulullah yang kemudian dihimpun dalam hadits.

Kata "fatwa" juga tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur’an, seperti Surah Yusuf (12):43, Surah An-Nisa (4):127, dan Surah Ash-Shaffat (37):11. Dalam hadis dari Ibnu Abbas RA diceritakan bahwa Sa’ad bin Ubadah RA meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang wafat dalam keadaan belum menunaikan nazar. Rasulullah menjawab, “Tunaikanlah nazar itu atas nama ibumu.” (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i)

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, fatwa termasuk ke dalam doktrin atau sumber hukum tidak tertulis. Meskipun tidak mengikat secara langsung, fatwa dapat menimbulkan akibat hukum apabila dijadikan dasar dalam putusan pengadilan. Hal ini selaras dengan Pasal 5 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kembali ke persoalan fatwa haram terhadap sound horeg yang dikeluarkan oleh pimpinan pondok pesantren di Pasuruan, hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad para ulama (mufti) yang mempertimbangkan aspek moral dan dampak sosial dari fenomena sound horeg. Bagi mereka, praktik tersebut dianggap membawa mudarat, terutama bagi generasi muda, serta dikhawatirkan dapat merusak nilai-nilai agama dan norma sosial. Fatwa-fatwa semacam ini merupakan bagian dari doktrin keagamaan yang, apabila diperkuat melalui mekanisme hukum, dapat berkembang menjadi hukum positif tertulis melalui proses yudisial di pengadilan.

.jpeg)

.jpeg)